全部

搜索

搜索

各市委组织部、市人力资源社会保障局、教育局,杨凌示范区党工委组织部、杨凌示范区人力资源社会保障局、社会事业局,西咸新区党工委办公室、管委会办公室,韩城市委组织部、市人力资源社会保障局、教育局,省级机关有关部门、直属机构人事(干部)处:

为深入贯彻《事业单位人事管理条例》,进一步规范中小学岗位设置管理工作,优化中小学专业技术岗位结构比例,加强教师队伍建设,根据国家和省事业单位岗位设置管理有关政策规定,结合深化中小学教师职称制度改革的要求,我们研究制定了《关于调整中小学专业技术岗位结构比例的指导意见》,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

2016年8月18日

关于调整中小学专业技术岗位结构比例的指导意见

根据《事业单位人事管理条例》以及国家和省关于事业单位岗位设置管理的有关政策规定,结合深化中小学教师职称制度改革的要求,现就调整中小学专业技术岗位结构比例提出如下指导意见。

—、适用范围

本意见适用于全省普通中小学、职业中学、幼儿园、特殊教育学校、工读学校、教研室和校外教育机构(统称中小学,下同)。

二、合理确定专业技术岗位结构比例

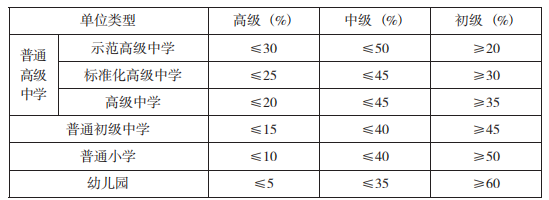

(一)结构比例指导标准。中小学专业技术岗位结构比例和最高等级,根据各地经济发展水平以及中小学的功能、规格、规模、隶属关系和专业技术水平,结合事业发展需要合理确定。中小学专业技术高级、中级、初级岗位之间结构比例总体保持在1:4:5左右,具体指导标准如下:

职业中学、特殊教育学校、工读学校按办学层次参照相应标准;省级、市级、县级教研室分别参照示范高级中学、标准化高级中学、高级中学标准;九年一贯制学校参照普通初级中学标准。

(二)正高级教师岗位设置与聘用。中小学正高级教师岗位,根据实际评审通过的人数设置岗位,并按照有关聘用,实行人岗合一规定,动态管理。聘用期间,应在一线从事教学教研工作,离开教学教研岗位应终止聘用,岗位自然核销。

(三)不同等级岗位之间结构比例。专业技术高级、中级、初级岗位内部不同等级岗位之间的结构比例,二级、三级、四级岗位之间的比例为1:3:6;五级、六级、七级岗位之间的比例为2 :4:4;八级、九级、十级岗位之间的比例为3 : 4:3;十一级、十二级岗位之间的比例为5: 5;中小学专业技术岗位分为教师岗位和其他专业技术岗位,其中教师岗位是专业技术主体岗位。

(四)保持结构比例相对均衡。城镇同类中小学之间、城镇和农村地区同类中小学之间的教师高级、中级岗位结构比例,应保持相对均衡,农村地区中小学应不低于城镇同类中小学,重点向农村、贫困地区和薄弱中小学倾斜,鼓励和引导城镇教师到农村、贫困地区和薄弱中小学任教。

乡镇以下规模小、人员少,较为分散的小学或教学点等,可由乡镇中心小学统一制定岗位设置方案,实行集中调控、集中管理、集中聘用。

(五)其他专业技术岗位设置与聘用。中小学其他专业技术岗位,包括学科实验、图书资料、财务会计、电化教育、卫生保健等具有教学辅助工作职责岗位,根据实际工作需要设置,不设置正高级岗位,最高等级岗位应低于副高级教师岗位最高等级。

三、严格落实教师岗位比例

(一)普通中学教师岗位比例。普通中学教师岗位占学校岗位总量的比例一般不低于85%,管理岗位、其他专业技术岗位和工勤技能岗位一般不超过15%。

(二)普通小学教师岗位比例。普通小学教师岗位占学校岗位总量的比例一般不低于90%,管理岗位、其他专业技术岗位和工勤技能岗位一般不超过10%。

(三)幼儿园教师岗位比例。幼儿园教师岗位占幼儿园岗位总量的比例一般不低于88%,管理岗位、其他专业技术岗位和工勤技能岗位一般不超过12%。

四、规范专业技术岗位名称及等级

(一)教师岗位名称及等级。正高级教师岗位名称为正高级教师一级岗位、正高级教师二级岗位、正高级教师三级岗位、正高级教师四级岗位,分别对应专业技术一至四级岗位;副高级教师岗位名称为高级教师一级岗位、高级教师二级岗位、高级教师三级岗位,分别对应专业技术五至七级岗位;中级教师岗位名称为一级教师一级岗位、一级教师二级岗位、一级教师三级岗位,分别对应专业技术八至十级岗位;初级教师岗位名称为二级教师一级岗位、二级教师二级岗位,分别对应专业技术十一级、十二级岗位;三级教师为员级教师岗位,对应专业技术十三级岗位。

(二)其他专业技术岗位名称及等级。中小学其他专业技术岗位的名称和对应等级参照相关行业确定。

五、切实加强政策指导和监督管理

(一)进一步完善政策。各市事业单位人事综合管理部门、教育行政部门要根据本意见精神,结合本地实际情况,统筹规划、分类指导,研究制定具体的实施意见,合理确定中小学专业技术岗位结构比例标准。

(二)切实加强管理。各级事业单位人事综合管理部门、教育行政部门要加强对中小学岗位设置管理工作的指导、监督和管理,按照规定的权限科学核准中小学的岗位设置方案,确保中小学持续健康和均衡的发展。

(三)规范组织实施。各级各类中小学要按照科学合理、精简效能的原则和有关政策规定,研究制定岗位设置方案,经核准后组织实施。教师岗位设置要适应实施素质教育和课程改革的要求,坚决防止在有合格条件教师人选的情况下出现“有岗不聘”或不在教学教研一线工作的人员“挤占挪用”教师岗位现象。